おおむたナビは大牟田観光協会が運営する大牟田の公式観光サイトです。

観光、イベント、グルメなどの情報が満載です!

当社の創立は、碑文によると後奈良天皇の天文七年(1538年)に七福神の一人である毘沙門象を祀ってより始まります。以来大牟田村に火難絶え、霊験のあらたかさと左手に捧ぐ水の玉の由来により、火の神また大牟田の氏神として「毘沙門さん」の愛称で敬われています。

その後、江戸・明治期に祇園の神(素盞嗚尊・奇稲田姫)、匠の神(手置帆負神・彦狭知神)を合祀し、大牟田地域随一の守護神として親しまれております。

当社最大の祭儀である「大蛇山祇園祭」は、7月最終の土・日曜日に「第二区祇園大蛇山」として斎行されます。特に夜の巡行は、大蛇の口から勢いよく吹き出す花火が大変勇壮で、「火祭り」とも言われ、また大蛇の口の中に子供を入れる(かませと云う)と健康で丈夫な子供に育つと言い伝えられております。その大蛇の頭を常時展示しておりますので、ご家族皆様で記念撮影などいかがでしょうか?また、境内地には道先案内の神である猿田彦大神が祀られております。、この猿田彦の神様にお参りすると老後の下の世話が楽になると云われます。

第二区祇園會ホームページ http://www.gionkai.com/

1月1日午前0時より5日まで御神酒をふるまっています。どうぞ新春の祝酒としてお召し上がりください。 ※ドライバーの方はご遠慮下さい

長寿箸・首掛け板守り

※いずれか一つ

日 程:三が日の混雑時は対応出来ない場合があります

時間帯:社務所在籍中

料 金:手書き書置き

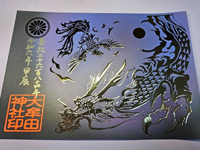

御朱印 「甲辰きのえのたつ」  初穂料2,000円 (ケース入り2,200円) |

御朱印 「初春」  初穂料1,200円 |

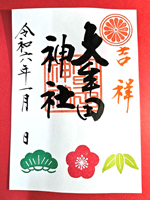

御朱印 「吉祥」  初穂料600円 |

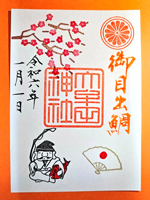

御朱印 「御目出鯛」  初穂料600円 |

当大牟田神社には、境内社として猿田彦大神(さるたひこのおおかみ)をお祀りしております。

猿田彦神は邇邇芸尊(ににぎのみこと)が天降りされる時に、天上にお迎えし、道のないところには道をつくり、沿道を邪魔する邪神・悪神を祓い除けて、天の浮き橋を渡り、筑紫(ちくし)の日向(ひむか)の高千穂をご降臨の地と邇邇芸尊をご案内された神様です。

この大業の後、伊勢の五十鈴川の川上を本拠として、国土の開拓に努めて代十一代垂仁天皇の御代に皇女倭姫命が神宮鎮座の地を求めて諸国を巡歴された時に、この伊勢の霊地をご献上され、伊勢神宮のご創建に尽くされました。 その猿田彦神の容姿は、赤ら顔に長い口髭を生やされ、鼻はながく背の丈は七尺(約2.1m)、口には明るく目は丸く大きくて真っ赤に照り輝いていました。言うまでもなく、猿の異形とという独特な姿・形であり、とても強い神通力を持った神様でした。このように一見ユーモラスで人間味のある神様ですから人々に親しまれ、いろんな民俗信仰と結びついています。

(1)その第一は、道祖神(どうそじん)信仰です。道祖神とは、通りや道々の角などに祀られている神様で、道中・旅行の安全を守り、邪霊から身を守る神様です。

(2)その第二が、庚申(こうしん)信仰です。道阻神でもある猿田彦神は、江戸中期頃から庚申信仰とも習合して、信仰されるようになりました。これは、猿と申と同じ「さる」と読むことから、同じ信仰として習合されたようです。

この庚申信仰は、庚申(かのえのさる)の日の夜に、社寺や庚申堂(こうしんどう)に集まり、祭事を行い、一晩中飲み食いをして過ごすことです。庚申(かのえのさる)の日は干支の一つで六十日に一回巡り来るので、一年に六回ありました。この集まりを庚申待(こうしんまち)と称し庶民の楽しみでした。

ちなみに、今現在東京の巣鴨で有名な巣鴨庚申塚(すがもこうしんつか)には、猿田彦大神が祀ってあります。ご利益は長寿や病魔退散などであります。

その猿田彦大神を当社境内地の北西角の稲荷社横に祀っております

長寿・病気平癒・高齢者の下半身の健康にご利益があるとされておりますので、ご参拝下さい。

年の初めをお祝いする祭りです。 除夜の鐘の終了とともに太鼓が鳴ります。

当神社境内に祀られている「勝山稲荷社」の、年に一度の祭りです。

東京巣鴨の巣鴨庚申塚(すがもこうしんづか)と同一の祭りで長寿・病気退散・下の世話快癒の御利益があります。

各人の住所名前年齢が書かれた、「人形(ヒトガタ)」が「茅の輪」を三度潜る祭り。 半年の罪穢れを祓います。

土曜 前夜祭 「大蛇山六山巡行」があります。

日曜 当日祭 夜に「大山崩し」があります。

秋の祭りです。 町内神輿巡行があり、「餅つき」を行い、餅とぜんざいが振舞われます。