おおむたナビは大牟田観光協会が運営する大牟田の公式観光サイトです。

観光、イベント、グルメなどの情報が満載です!

明治から1997年(平9)の閉山まで、100年以上に渡って大牟田のまちは石炭の産地として日本の近代化を支えてきました。

そして今も三池炭鉱関連の近代化遺産は多く残されています。ここではそれらのうち文化財として指定・登録されたものを中心に紹介します。

また、その中には、世界遺産「明治日本の産業革命遺産」に登録された宮原坑、三池炭鉱専用鉄道敷跡、三池港が含まれます。

宮原坑は、1889(明治22)年に三池炭鉱が明治政府から「三井組」(のちの三井鉱山)へ払い下げられたあとの1895(明治28)年に開削工事を開始し、1898(明治31)年に第一竪坑(たてこう)が、1901(明治34)年に第二竪坑が竣工しました。

宮原坑は、1889(明治22)年に三池炭鉱が明治政府から「三井組」(のちの三井鉱山)へ払い下げられたあとの1895(明治28)年に開削工事を開始し、1898(明治31)年に第一竪坑(たてこう)が、1901(明治34)年に第二竪坑が竣工しました。

ここ宮原坑は、当初、坑内の湧水を汲み上げて排水することを主な目的として設置された坑口です。施設は、国指定重要文化財史跡であり、2015(平成27年7月)年に世界遺産登録された「明治日本の産業革命遺産」の構成資産です。

一般公開日:毎日9:30~17:00(最終入場16:30)毎週月曜日休業 駐車場有 ガイド在中(無料)

詳細:大牟田市HP http://www.miike-coalmines.jp/

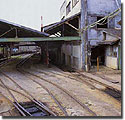

三池炭鉱専用鉄道敷は、官営三池炭鉱時代の1878(明治11)年に馬車鉄道として使われ始めました。1891(明治24)年には横須浜(現在の大牟田川河口)~大浦坑間が開通し、蒸気機関車も使われ始めると、線路は次々と延長され、勝立坑や宮原坑、万田坑などをつなぎ1905(明治38)年には三池港まで線路が敷設され、現在の専用鉄道敷の全体像がほぼ出来上がりました。

三池炭鉱専用鉄道敷は、官営三池炭鉱時代の1878(明治11)年に馬車鉄道として使われ始めました。1891(明治24)年には横須浜(現在の大牟田川河口)~大浦坑間が開通し、蒸気機関車も使われ始めると、線路は次々と延長され、勝立坑や宮原坑、万田坑などをつなぎ1905(明治38)年には三池港まで線路が敷設され、現在の専用鉄道敷の全体像がほぼ出来上がりました。

鉄道は、その後も支線の整備や路線の複線化、蒸気機関車から電気機関車へと施設の更新が行われ、最盛期は側線も含めると、最大延長150kmにも及びました。一時期は地方鉄道として旅客輸送も行われましたが、石炭鉱業の衰退とともに縮小され、1997(平成9)年の閉山時には、三井化学内を走る一部の路線を残して、炭鉱に関わる路線は廃止されました。 現在は線路こそ撤去されていますが、一部の区間では閉山時の枕木も残されています。宮原坑側の鉄道敷きは、歩くこともできます。

1908(明治41)年に開港した日本で唯一の閘門式(こうもんしき)の港。三池港築港以前は、大牟田川河口から小型船で口之津港(長崎県南島原市)や三角西港(熊本県宇城市)まで石炭を移送し、そこで大型船に積み替え海外に輸出していましたが、三池港の築港により、直接、三池港から海外へ石炭の輸出が可能となり、三池炭鉱躍進の一翼を担いました。遠浅で干満の差が大きい(最大6m)有明海で、渠内(ドック)の水位を一定に保つための閘門式水門は現在も稼動しています。多額の費用がかかる三池港の築港を、「石炭山の永久などということはりはせぬ。築港をやれば、そこにまた産業を興すことができる。築港をしておけば、いくらか100年の基礎になる」といって当時の三池炭鑛社事務長の團琢磨は決断したといわれています。明治35(1902)年5月着工、262万人の作業員が係わり、明治41(1908)年3月末に渠内に入水して竣工、4月1日「三池港」と命名され、6日には勅令第76号により開港場に指定されました。 全体の形からハミングバード(ハチドリ)と呼ばれています。

1908(明治41)年に開港した日本で唯一の閘門式(こうもんしき)の港。三池港築港以前は、大牟田川河口から小型船で口之津港(長崎県南島原市)や三角西港(熊本県宇城市)まで石炭を移送し、そこで大型船に積み替え海外に輸出していましたが、三池港の築港により、直接、三池港から海外へ石炭の輸出が可能となり、三池炭鉱躍進の一翼を担いました。遠浅で干満の差が大きい(最大6m)有明海で、渠内(ドック)の水位を一定に保つための閘門式水門は現在も稼動しています。多額の費用がかかる三池港の築港を、「石炭山の永久などということはりはせぬ。築港をやれば、そこにまた産業を興すことができる。築港をしておけば、いくらか100年の基礎になる」といって当時の三池炭鑛社事務長の團琢磨は決断したといわれています。明治35(1902)年5月着工、262万人の作業員が係わり、明治41(1908)年3月末に渠内に入水して竣工、4月1日「三池港」と命名され、6日には勅令第76号により開港場に指定されました。 全体の形からハミングバード(ハチドリ)と呼ばれています。

展望所一般公開日:毎日9:30~17:00(最終入場16:30) 駐車場有 土・日・祝ガイド在中(無料)

詳細:大牟田市HP http://www.miike-coalmines.jp/

1902(明治35)年に開坑した大正期の主力坑。1951(昭和26)年閉坑。第二竪坑櫓(高さ18m)と、捲揚機室、事務室などが現存。

1902(明治35)年に開坑した大正期の主力坑。1951(昭和26)年閉坑。第二竪坑櫓(高さ18m)と、捲揚機室、事務室などが現存。

詳細:万田坑ステーションHP https://www.city.arao.lg.jp/q/list/385.html

1908(明治41)年、三池港の開港と同時に開庁、1965(昭和40)年、三池港港湾合庁が完成するまで石炭貿易の中核行政機関として使用。一般公開日:土・日曜日、祝日9:30~17:00(最終入場16:30) ガイド在中(無料) 詳細:大牟田市HP http://www.miike-coalmines.jp/

1908(明治41)年、三池港の開港と同時に開庁、1965(昭和40)年、三池港港湾合庁が完成するまで石炭貿易の中核行政機関として使用。一般公開日:土・日曜日、祝日9:30~17:00(最終入場16:30) ガイド在中(無料) 詳細:大牟田市HP http://www.miike-coalmines.jp/

1940(昭和15)年開坑した戦後の最主力坑。1997(平成9)年閉坑。1949(昭和24)年昭和天皇が入坑。三池争議の舞台となった歴史遺産。平成28年10月、保存電気機関車4台の展示公開が始まりました。

1940(昭和15)年開坑した戦後の最主力坑。1997(平成9)年閉坑。1949(昭和24)年昭和天皇が入坑。三池争議の舞台となった歴史遺産。平成28年10月、保存電気機関車4台の展示公開が始まりました。

一般公開日:土・日曜日、祝日 4月~11月 10:00~17:00(最終入場16:30) 12月~3月 10:00~16:30(最終入場16:00)

駐車場有(大型除く) ガイド在中(無料) 詳細:大牟田市HP http://www.miike-coalmines.jp/

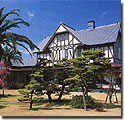

1908(明治41)年竣工。高級船員の宿泊や財政界の社交場として活躍した三池炭鉱の繁栄を物語る本格的な西洋建築。明治時代の西洋館として九州を代表するハーフチンバー・スタイル(木骨様式)の優雅な建築物です。

1908(明治41)年竣工。高級船員の宿泊や財政界の社交場として活躍した三池炭鉱の繁栄を物語る本格的な西洋建築。明治時代の西洋館として九州を代表するハーフチンバー・スタイル(木骨様式)の優雅な建築物です。

現在は、レストラン、結婚式場などとして利用されている。

詳細:三井港倶楽部 https://www.mitsui-minatoclub.com/

フレンチの巨匠―坂井宏行シェフ監修による料理と極上のおもてなしをご堪能ください。

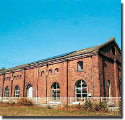

三池炭鉱専用鉄道の変電所として活躍。レンガで構築された優美な建物。現在は信号電材(株)本社事務所として活用。

三池炭鉱専用鉄道の変電所として活躍。レンガで構築された優美な建物。現在は信号電材(株)本社事務所として活用。

1883(明治16)年開庁の政府直轄の刑務施設。囚人は主に宮原坑での石炭採掘に従事した。1931(昭和6)年閉庁。レンガ造りの外壁(高さ5m)が現存。現在跡地は、三池工業高等学校となっています。

1883(明治16)年開庁の政府直轄の刑務施設。囚人は主に宮原坑での石炭採掘に従事した。1931(昭和6)年閉庁。レンガ造りの外壁(高さ5m)が現存。現在跡地は、三池工業高等学校となっています。

1887(明治20)年に開坑した主力坑の1つ。1968(昭和43)年閉坑。石炭ボイラーの排煙用煙突(高さ31.2m)が現存。1996(平成8)年に宮浦石炭記念公園として開園。

公園内には、大斜坑や人車プラットホームが復元され、坑内で使用されていた機械も展示されており、石炭採掘と大牟田発展の歴史を物語る重要な建造物であり、日本の近代史や産業史を知るうえでもきわめて貴重な施設となっています。

1887(明治20)年に開坑した主力坑の1つ。1968(昭和43)年閉坑。石炭ボイラーの排煙用煙突(高さ31.2m)が現存。1996(平成8)年に宮浦石炭記念公園として開園。

公園内には、大斜坑や人車プラットホームが復元され、坑内で使用されていた機械も展示されており、石炭採掘と大牟田発展の歴史を物語る重要な建造物であり、日本の近代史や産業史を知るうえでもきわめて貴重な施設となっています。

毎年1月と11月のごろの2回、約10日間は、三池港の航路先端から閘門を抜け三池港展望所まで、ほぼ一直線の「光の航路」を見ることができます。こんな素敵な夕焼けが見られる三池港は、絶好のデートスポットでもあります。紹介ページはこちら

毎年1月と11月のごろの2回、約10日間は、三池港の航路先端から閘門を抜け三池港展望所まで、ほぼ一直線の「光の航路」を見ることができます。こんな素敵な夕焼けが見られる三池港は、絶好のデートスポットでもあります。紹介ページはこちら

世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」製鉄・製銅、造船、石炭産業の関連施設です。

詳しくは、こちらへ URL:http://www.japansmeijiindustrialrevolution.com/![]()

資料や模型を通じて、石炭の歴史と技術を知ることができる。

お問い合わせは、TEL0944-53-2377

詳しくは、こちらへ URL:http://www.sekitan-omuta.jp/

![]()

事前申込・交通費1名1,000円(旅行会社申込は別途あり)

※お気軽にお尋ねください。

ボランティアガイドページはこちら お問い合わせは、大牟田観光協会 TEL:0944-52-2212